يُشكّل انهيار الأنظمة الاستبدادية أو توقّف النزاعات المسلحة تحدّياً كبيراً للمجتمعات يتجاوز بكثير مسألة إعادة بناء البنية التحتية المادية؛ فالنسيج الاجتماعي الذي مزّقته سنوات من العنف والقمع، يتطلّب ترميماً دقيقاً من خلال عملياتٍ تُواجه إرث الانتهاكات الجسيمة، وتُمهّد الطريق للمصالحة واستعادة الروابط المجتمعية. وتُوفّر العدالة الانتقالية الإطار القانوني والأخلاقي الذي يُمكّن الدول من معالجة فظائع الماضي، غير أنَّ نجاحها يعتمد، بدرجة كبيرة، على آلياتٍ غالباً ما لا تحظى بالاهتمام الكافي في الأدبيات الأكاديمية. ومن هذه الآليات، تحتل الصحافة مكانةً حيوية لا غنى عنها؛ إذ تكشف وسائل الإعلام الحقائق المُخبّأة، وتُسهم في تشكيل الوعي الجماعي الداعم للمُساءلة، وتدعو إلى إصلاحاتٍ مؤسّسيةٍ تضمن عدم تكرار الفظائع.

يُقدّم السياق السوري حالةً بالغة الأهمية لفحص هذه الديناميكيات؛ فعلى مدى عقود في حكم الأسدين، ظلّ المشهد الإعلامي خاضعاً لرقابة صارمة، يعمل أساساً جهاز دعاية يُشرعن سياسات الدولة وانتهاكاتها. ومع اندلاع الانتفاضة الشعبية في مارس/ آذار 2011، حدث تحوّل جذري، تمثّل في ظهور مبادرات صحافية مُستقلة وصحافة مواطنة سعت إلى كسر احتكار المعلومات وتوثيق الانتهاكات واسعة النطاق. يبحث هذا المقال في الأدوار المُتعدّدة التي يمكن للصحافة أن تضطلع بها في عملية العدالة الانتقالية في سورية، مُركّزاً على وظائفها الأساسية في كشف الحقيقة ومواجهة ثقافات الإنكار، مع تناول التحدّيات الهيكلية التي تواجه المشهد الإعلامي السوري، واقتراح حلول عملية تمكّنه من المشاركة الفعّالة في توثيق الجرائم، وتعزيز المساءلة، ودعم جهود المصالحة.

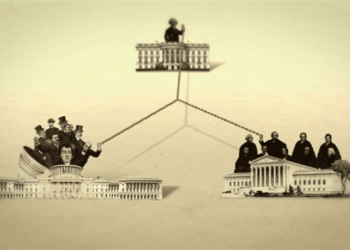

يُشير مفهوم الصحافة الانتقالية إلى الدور المُتنامي الذي تضطلع به وسائل الإعلام في أعقاب النزاعات والحروب أو انهيار الأنظمة الاستبدادية، حين تسعى المجتمعات إلى تحقيق العدالة الانتقالية بمختلف أبعادها. ويمكن فهم هذا المفهوم من خلال بُعدين رئيسين: أولاً، تحوّل الصحافة نفسها في سياقات ما بعد النزاع. وثانياً، ارتباطها الوثيق بآليات العدالة الانتقالية باعتبارها جسراً يربط الماضي بالحاضر والمستقبل.

تُظهِر البيئات الإعلامية في بلدان ما بعد الصراع درجات مُتفاوتة من الهشاشة على مستوى البنية التحتية والمعايير المهنية والأخلاقية؛ فغالباً ما تكون وسائل الإعلام في مثل هذه السياقات، إما مُتواطئة مع السلطة أو خاضعة لها، ما يفضي إلى تغطية غير مُتوازنة وتهميش أصوات الضحايا. وفي هذه المرحلة، يشهد المشهد الإعلامي تحوّلاتٍ عميقة لأسباب مُترابطة عدّة؛ إذ يُشجّع الانفتاح المُفاجئ للمساحات العامة، عقب توقّف العنف المباشر أو تفكيك الأجهزة القمعية، على ظهور منصّات إعلامية مستقلة تسعى إلى تقديم محتوى أكثر موضوعية، بعيداً عن روايات الأنظمة السابقة. وتعمل المؤسّسات الإعلامية في هذه المرحلة الحرجة على استعادة ثقة الجمهور التي تآكلت بفعل عقود من الدعاية والرقابة القسرية.

وفي ظلّ ندرة الموارد المالية والبشرية، يلجأ الصحافيون في بيئات ما بعد الصراع بشكل مُتزايد إلى الأدوات الرقمية ومنصّات التواصل الاجتماعي من أجل جمع المعلومات والتحقّق منها، ما يُعزّز دور صحافة المواطن في سدّ الثغرات الإخبارية، ولاسيما في المناطق التي يصعب على الصحافيين المُحترفين الوصول إليها. وبعد عقود من الصراع أو القمع، تبرز حاجة ملحّة لكشف الانتهاكات، ومحاسبة الجناة، وإسماع أصوات الضحايا. وهكذا، يعمل الإعلام الانتقالي كأداة لكشف العنف الخفي، ونقل شهادات الناجين، وتوثيقها قانونيّاً وتاريخيّاً. ويتجاوز هذا النمط من الإعلام حدود التقارير الإخبارية المبسّطة ليُساهم في صياغة السرديات الوطنية حول جذور الصراع وسبل تجاوزه.

يؤكّد منظرون بارزون في هذا المجال، ومنهم بريسيلا هاينر في دراستها الرائدة حول لجان الحقيقة، ومارثا مينو في بحثها عن الاستجابات للإبادة الجماعية والعنف الجماعي، الصلة الوثيقة بين الصحافة وآليات العدالة الانتقالية، فالإعلام الحر والجريء يُعدّ ركيزة أساسية تعتمد عليها المجتمعات لتحقيق التحوّل الديمقراطي. وتتجلّى هذه العلاقة من خلال أربعة أدوار محورية.

أولاً، في ما يتعلّق بلجان المُساءلة والحقيقة والمصالحة، بصفتها إحدى أبرز آليات العدالة الانتقالية، حيث يلعب الإعلام دوراً حيويّاً في إيصال توصيات اللجان إلى عامة الناس بلغة مفهومة، وتغطية جلسات استماع الضحايا والجناة. ويسهم بثّ هذه الشهادات في كسر جدران الصمت، وتحفيز الذاكرة الجماعية، وتوضيح حجم الظلم، وتحويل التجارب الفردية المعزولة إلى قضايا عامة تتطلّب استجابة مجتمعية وسياسية.

ثانياً، في ما يخصّ الرقابة الشعبية على العمليات القضائية، تُمكّن التغطية الصحافية المواطنين من متابعة المحاكمات ومراقبة نزاهتها، بما يعزّز الثقة في الإجراءات القضائية ويحدّ من احتمالات التدخّل السياسي أو العسكري فيها. أمّا غياب الإعلام المُستقل فيفضي إلى تعتيم على قضايا المحاكم، ويُقوّض فرص تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا.

ثالثاً، إن الصحافة الانتقالية وفلسفة المصالحة الوطنية تلتقيان من خلال الإسهام في بناء سرديات جامعة تتجاوز الانقسامات التي خلّفتها النزاعات. فمن خلال منصّات الحوار التي تجمع الضحايا والشهود والخُبراء، تقاوم وسائل الإعلام محاولات إنكار الانتهاكات أو التقليل من شأنها، وتوازن، في الوقت نفسه، بين الحاجة إلى كشف الحقيقة وضرورة تجنّب الخطاب التحريضي الذي يمجّد العنف ويؤجّج الانقسامات.

رابعاً، مع انتهاء النزاعات، تكتسب الصحافة أهمية خاصة في بناء ذاكرة جماعية راسخة من خلال الأرشفة المنهجية للقصص والوثائق والشهادات، بما يُتيح استخدامها لاحقاً في الإجراءات القضائية والتحليلات التاريخية والمناهج التعليمية. ويتجاوز هذا الدور مجرّد حفظ المعلومات إلى إعادة بناء المعنى الإنساني للتجارب المؤلمة، بحيث لا تُختزل مأساة الضحايا في أرقام جامدة وإنما تُقدَّم بوصفها جزءاً من سردية وطنية تهدف إلى عدم التكرار.

التحوّل التاريخي وأبعاده التحليلية

منذ استيلاء حزب البعث على السلطة في سورية في ستينيات القرن الماضي، شهد المشهد الإعلامي انكماشاً مُتزايداً في الحريات إلى أن اختفت فعليّاً. وفي ظلّ منظومة قانونية قمعية، تحوّلت جميع وسائل الإعلام (من الصحف الرسمية إلى محطات التلفزيون والإذاعة) إلى أبواق لنظام الأسد، خاضعة لرقابة أمنية خانقة. لعقود، انحصر دور الإعلام في تمجيد الرئيس وترويج خطابه السياسي، فيما كانت أيّ محاولة لإنشاء منصّات مستقلة تُواجَه بقمع فوري من خلال الحظر أو الإغلاق أو المُلاحقات الأمنية.

أحدث اندلاع الحراك الشعبي في مارس/ آذار 2011 ثورةً حقيقية في المشهد الإعلامي السوري؛ فقد ظهرت فجأة مبادرات إعلامية مستقلة، وبرزت ظاهرة صحافة المواطن بديلاً ثورياً لنقل الحقيقة. واستغلت هذه المبادرات منصّات التواصل الاجتماعي بوصفها قنوات بديلة لنقل الوقائع بعيداً عن الرقابة الحكومية. ونجحت هذه المنصّات في تقديم صورة أكثر واقعية للأحداث، وتوثيق الأيام الأولى للانتفاضة الشعبية، وكشف الأساليب القمعية للنظام. ورغم حملات القمع العنيفة التي استهدفت الصحافيين المواطنين والإعلاميين المستقلين، استمرّ هذا النموذج الإعلامي الجديد في التوسّع، مُستفيداً من الثورة الرقمية. وهكذا، شهدت سورية تحوّلاً نوعيّاً من فضاء إعلامي مُغلق بالكامل لمصلحة نظام الأسد إلى مشهد أكثر تعدّدية، وإن ظلّ مُثقلًا بالتهديدات الأمنية والضغوط السياسية وأزمات التمويل.

كشفت سنوات النزاع المسلّح عن المعاناة الاستثنائية للصحافيين الذين دفعوا حياتهم ثمناً لنقل الحقيقة؛ فقد شهدت السنوات الأولى من النزاع ارتفاعاً حادّاً في الانتهاكات المنهجية ضدّ الإعلاميين، طاولت عشرات الصحافيين المستقلين. ومن مارس/ آذار 2011 حتى يونيو/ حزيران 2025، تُظهر توثيقات الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 725 إعلاميّاً، منهم 559 على يد قوات نظام الأسد. ولا يزال ما لا يقل عن 486 إعلاميّاً، بينهم تسع نساء و17 صحافيّاً أجنبيّاً، مُختفين قسراً.

تمثّل نهاية الحقبة الاستبدادية لحظة تاريخية محورية تُتيح للمجتمع السوري إعادة إرساء هياكل ديمقراطية قائمة على العدالة والإنصاف. وفي هذه المرحلة، تتضح خمسة أدوار محورية للإعلام. فبصفته حافظةً للذاكرة الوطنية، ستُتاح للصحافة الاستقصائية فرصة غير مسبوقة لاستكمال توثيق الانتهاكات، مع إمكانية الوصول إلى وثائق حُجبت سابقاً (مثل ملفات المعتقلين، وسجلات الاستجواب السرّية، وأوامر العمليات العسكرية) التي يمكن للصحافيين تحليلها والتحقّق منها باستخدام تقنيات الطب الشرعي الرقمي المتقدّمة.

وبصفته عيناً ساهرةً على مسار العدالة، سيلعب الإعلام الاستقصائي دور الرقيب العام على عملية إعادة بناء المؤسّسات القضائية، من خلال متابعة سير التحقيقات والمحاكمات، والإسهام في كشف الجناة وشركائهم عبر ما يُقدّمه من معلومات إضافية مدعومة بالأدلة. وبصفته منصّةً للحوار الوطني الشامل، ستشهد سورية ما بعد الأسد تدفّقات هائلة من المعلومات وآراء متباينة قد تفتح الباب أمام التضليل والخطاب التحريضي، وهنا يغدو دور الإعلام المهني في توفير محتوى متوازن ومواجهة محاولات تشويه الحقائق أمرًا بالغ الأهمية.

وبصفته حارساً للانتقال السياسي الناشئ، يتجاوز دور الإعلام فضح انتهاكات الماضي ليُصبح خطّ الدفاع الأوّل ضدّ عودة الاستبداد، من خلال مراقبة سلوك السلطات الجديدة، وتسليط الضوء على الانتهاكات، ونشر الوعي بقيم حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، ومكافحة خطاب الكراهية والتحريض، وتعزيز خطاب المواطنة المتساوية والتعايش. وأخيراً، يبقى تفكيك خطاب الإنكار شرطاً أساسيّاً لنجاح العدالة الانتقالية، لأنَّ الاستمرار في تبرير الجرائم أو التقليل من شأنها يُعمّق جراح الضحايا ويُعيق جهود كشف الحقيقة، بينما يسهم الاعتراف العلني بالانتهاكات في إعادة الاعتبار للضحايا ويؤسّس لمصالحة أكثر صدقية.

التحدّيات والحلول ما بعد الاستبداد

تواجه سورية، الخارجة من نير الاستبداد، معضلة مُعقّدة: كيف يمكن بناء مشهد إعلامي قادر على دعم العدالة الانتقالية من دون أن يتحوّل إلى أداةٍ للانقسام؟ تتشابك التحديات القانونية والمؤسسية والمجتمعية لتشكّل عقبات حقيقية أمام نشوء إعلام حر ومسؤول.

لطالما عانت سورية من غياب تشريعاتٍ تحمي حرية الصحافة وتضمن استقلاليّتها. وفي المقابل، وجود منظومة قانونية تُجرّم التعبير النقدي في حين تغضّ الطرف عن التحريض على العنف وتبرير الانتهاكات. هذا الفراغ المُختل يتيح المجال للتلاعب بالمشهد الإعلامي، سواء من خلال الاستغلال السياسي المباشر أو عبر الضغط غير المرئي الذي تمارسه مراكز القوى الناشئة. وقد ورثت وسائل الإعلام السورية في مرحلة ما بعد الأسد إرثًا ثقيلًا من الفساد والرقابة الصارمة وتدمير البنية التحتية الإعلامية خلال سنوات الصراع، وهو ما يعقّد عمل المؤسّسات الإعلامية في أداء دورها المنشود في كشف الحقيقة وتعزيز الشفافية. كما تعاني المنصّات المُستقلة من أزمات تمويل تحدّ من قدرتها على تطوير المُحتوى وتدريب الكوادر وتوفير بيئات عمل آمنة.

إلى جانب ذلك، كشفت سنوات الحرب عن انقسامات طائفية وإقليمية عميقة، ساهمت بعض المنصّات الإعلامية في تعميقها من خلال تبنّي خطاب مُتحيّز ومُستقطِب. ونتيجة ذلك، فقدت شرائح واسعة من الجمهور الثقة في وسائل الإعلام بشكل عام، ممّا أعاق بناء سرديات وطنية شاملة، وهدّد مشاريع المصالحة في جذورها.

يتطلّب التصدي لهذه التحديات وضع خريطة طريق لإعلامٍ في خدمة العدالة الانتقالية؛ ويستلزم إرساء بنية قانونية متوازنة ثورةً تشريعية تُعيد صياغة العلاقات بين الإعلام والدولة والمجتمع. وينبغي أن تضمن القوانين الجديدة حرّية التعبير من دون قيود تعسّفية، مع وضع ضوابط واضحة تُجرّم التحريض على العنف أو إنكار الجرائم ضدّ الإنسانية. ويمكن أن تُشكّل المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر خطاب الكراهية المؤدّي إلى العنف أو التمييز، نموذجاً مرجعيّاً للتشريعات السورية الجديدة في هذا المجال.

ويمثّل بناء قدرات الإعلام المُستقل، من خلال التعاون مع المنظمات الدولية المُتخصّصة، رافعةً أساسيةً لتطوير المشهد الإعلامي، عبر توفير برامج تدريبية على تقنيات التحقيق الرقمي المُتقدّمة، وتقديم منح مالية للمؤسّسات الإعلامية المستقلة، بما يضمن استدامة عملها واستقلاليتها. كما يُعدّ اعتماد مدوّنات سلوك إعلامية تضع معايير واضحة للتغطية الصحافية، وترفض خطاب الكراهية وتبرير الجرائم وانتهاكات خصوصية الضحايا، ضرورةً ملحّة لترسيخ مهنية الصحافة وأخلاقياتها.

ويتطلّب غرس ثقافة العدالة في وعي المجتمع تعاونًا وثيقًا بين وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لإطلاق حملات توعية واسعة النطاق حول أخطار تبرير الانتهاكات وأهمية المساءلة العادلة، وعلاقة ذلك بمنع تكرار الجرائم. ويمثل تطوير أنظمة لمكافحة المعلومات المُضلّلة، من خلال آليات مُتقدّمة لرصد التضليل الإعلامي، وبرامج تدريب منهجية على تقنيات التحقّق الرقمي، استثمارًا استراتيجيًا في مواجهة الأخبار الزائفة والمحتوى المُضلّل الذي يمكن أن يُقوّض مسار العدالة الانتقالية. وأخيرًا، إنَّ وضع الضحايا في صميم التغطية الإعلامية يعني تبنّي استراتيجيات تحرص على تضخيم أصوات المُتضرّرين وضمان إنصافهم، مع تجنّب الخطاب الذي يُحرّض على الانتقام أو يُعزّز الانقسامات، بما يضمن أن تكون العدالة الانتقالية عمليةً تصالحيةً لا انتقامية.

خاتمة

يصعب تصوّر عدالة انتقالية مكتملة الأركان في غياب صحافة حرّة ومسؤولة؛ فالمؤسسات الرسمية وحدها عاجزة عن تحقيق المساءلة وكشف الحقيقة وتمكين الضحايا من التعبير عن أنفسهم، فضلًا عن تيسير الحوار المجتمعي المُعقَّد اللازم لبناء مصالحة حقيقية. ويبقى تحقيق توازن دقيق بين حرّية التعبير ومنع استغلال المنصّات الإعلامية لترويج الجرائم ضرورةً لا غنى عنها؛ إذ قد يفتح غياب تنظيم متوازن للخطاب الإعلامي الباب أمام المحرّضين لتبرير فظائع الحرب أو إعادة إنتاج الروايات التي غذّت القمع لعقود.

بناء عدالة انتقالية في بلد مزّقته سنوات طويلة من العنف والاستبداد ليس مهمّة يسيرة. ومع ذلك، فإنَّ إعلاماً حرّاً يحظى بحماية قانونية كافية وموارد مُستدامة يبقى صمام أمان للحفاظ على الذاكرة الجماعية ومنع تكرار مآسي الماضي بأشكال جديدة. فمجتمع يضع حقوق الضحايا في صميم اهتماماته يحتاج إلى نظام إعلامي مهني ومُلتزم يعمل بنزاهة وحياد ودقّة، يكون حارسًا للذاكرة، وشاهدًا على الحاضر، وشريكًا فاعلًا في بناء مستقبل أكثر عدلًا وإنسانية.