“بقلم فضل عبد الغني”

منذ توليها منصب “السيدة الأولى” في سورية، استثمرت أسماء الأسد، في تكوين صورة برّاقة لها مناصرة للقضايا الإنسانية. كما قدمت نفسها للمجتمع الدولي رمزاً التغيير والإصلاح في سورية، وفي سبيل ذلك تعاملت مع شركات العلاقات العامة باهظة الثمن، مثل شركة Bell Pottinger لـ “إدارة السمعة والتسويق”، والتي كان أحد مؤسسيها يقدم المشورة لرئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت تاتشر. وصفتها مجلة فوغ (للأزياء) “وردة الصحراء”. ومع انطلاق الثورة السورية عام 2011، بدأت هذه الصورة بالتغير تدريجياً، سيما مع إصرار أسماء على الوقوف إلى جانب زوجها في قمعه الدموي الشعب السوري، على الرغم من تلقيها عرضاً للخروج الآمن من سورية مع أطفالها، لتعيش حياة كريمة في مسقط رأسها بريطانيا.

لم تكتف أسماء بالوقوف إلى جانب زوجها، إنما ساهمت بشكل مباشر بالتضييق على الشعب السوري ومضاعفة معاناته، عن طريق تأسيس إمبراطورية اقتصادية قامت من خلالها بنهب ثروات البلاد بشكل ممنهج، بما في ذلك المساعدات الدولية الموجّهة أصلاً إلى الشعب السوري المنكوب.

وعبر شبكة معقدة من الاحتكارات الاقتصادية، والتبرّعات القسرية من رجال الأعمال، والاستغلال المتعمَّد للموارد الإنسانية، راكمت أسماء الأسد ثروةً شخصيةً ضخمةً، وذلك بالتزامن مع انحدار سورية نحو واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في التاريخ المعاصر. وقد أتاحت كارثة زلازل فبراير 2023، التي دمرت أجزاء واسعةً من سورية، فرصةً إضافيةً للاستغلال؛ إذ تم تخزين المساعدات الدولية أو تحويل مسارها لصالح نظام الأسد بدلاً من إيصالها للضحايا المحتاجين.

لا تمثّل قصة أسماء الأسد حالةً منفردةً من الفساد الشخصي فحسب، بل تُلقي الضوء أيضاً على مدى قابلية استغلال المنظمات الإنسانية من قِبل الأنظمة الاستبدادية بما هي أدوات لتعزيز قبضتها على السلطة، وتراكم الثروات. وبحلول ديسمبر/ كانون الأول 2024، حين فرَّت عائلة الأسد على عجل من سورية، تركت وراءها أدلةً دامغةً على حجم هذا الاستغلال. يناقش هذا المقال الكيفية التي حوّلت بها أسماء الأسد المؤسسات الإنسانية بشكل منهجي إلى منصاتٍ للسرقة.

الاستغلال الاقتصادي

إلى جانب السيطرة على المساعدات الإنسانية، أحكمت “الأمانة السورية للتنمية” قبضتها على قطاعات اقتصادية هامة ومساحات ثقافية في أنحاء مختلفة من سورية. تحت إشراف أسماء الأسد، فرضت المنظّمة سيطرتها على الأسواق والمعالم الثقافية ومشاريع التنمية، ما مكّنها من تأسيس إمبراطورية اقتصادية شاسعة حققت من خلالها أرباحاً هائلة، تحت ستار الأنشطة المدنية والتنموية.

تنوّعت الأنشطة الاقتصادية التي مارستها “الأمانة” عبر مشاريع ربحية مُقنّعة بمبادراتٍ إنسانية. فعلى سبيل المثال، شكّلت شركة “دياري”، وهي شركة إنشاءات تابعة لـ”الأمانة”، ذراعاً اقتصادية رئيسة لأسماء الأسد في قطاع البناء والترميم. وعلى الرغم من تعريف المنظمة لنفسها باعتبارها مؤسسة غير ربحية، فإن “دياري” كانت تحصل باستمرار على عقود إعادة تأهيل بتمويل من الأمم المتحدة، منها عقد بقيمة 400 ألف دولار لإعادة تأهيل مراكز الإيواء، مع توجيه هذه الأرباح مباشرة لصالح المنظمة، ومن ثم لأسماء الأسد شخصياً.

ومن أبرز مشاريع “الأمانة” التي تحوّلت إلى مصدر ربحي ضخم برامج القروض الصغيرة، فعلى الرغم من تقديم هذه البرامج إعلامياً مبادراتٍ تهدف إلى تخفيف حدّة الفقر، فإنها عملياً كانت تحقق أرباحاً تنافس المؤسّسات المالية التقليدية، من خلال فرض فوائد على الفئات الأكثر هشاشةً. ففي حلب القديمة على سبيل المثال، قدّمت “الأمانة” قروضاً لأصحاب المشاريع الصغيرة لإعادة البناء بفائدة 5%، ما أدّى إلى تدفق مستمر من الإيرادات استغلالاً للدمار الذي أحدثته عمليات النظام العسكرية. كما شغّلت “الأمانة” أيضاً مشاريع اقتصادية أخرى، تحت مظلة “المؤسّسة الوطنية للتسويق”، مثل “أبّهة”، و”سورية للحرف اليدوية”، و”الشركة الوطنية”، وجميعها تدير أعمالها بتكتم شديد حول التفاصيل المالية.

شبكات الابتزاز والواجهة الإنسانية

ربما كان الأكثر خطورة من كل ما سبق الدور الذي لعبه جهاز الأمن الوطني في تنفيذ عمليات ابتزاز ممنهجة استهدفت مجتمع الأعمال السوري، فكان يُطلب من رجال الأعمال الأثرياء دفع مبالغ كبيرة قيمتها سنوياً بين 200 ألف ومليون دولار، تحت مسمّى “تبرّعات”، إلا أنها، في الواقع، كانت أقرب إلى أموال حماية، تضمن لهم الحصول على امتيازات وخدمات من القصر الرئاسي.

أوجد هذا الابتزاز المنظّم وضعاً اقتصادياً مشابهاً لآليات عمل عصابات المافيا، حيث تمحورت السيطرة فيه حول أسماء الأسد، ما أتاح لها الهيمنة على جوانب أساسية من الاقتصاد السوري، مع جمع ثروة شخصية ضخمة تحت غطاء العمل الإنساني والخيري. واعتمدت فعالية هذا النظام على إفهام رجال الأعمال السوريين أن بقاءهم الاقتصادي مرتبط بشكل مباشر بالحفاظ على علاقات إيجابية مع أسماء الأسد، والمساهمة بسخاء في “جمعيتها الخيرية”.

وعلى المستوى الدولي، أرسلت ممثلين إلى فعاليات أوروبية وعالمية بهدف ترويج روايات النظام تحت ستار العمل المدني. فشاركت المنظمة في معارض في الإمارات، وأرسلت أشغالاً يدوية سورية إلى معارض في إيطاليا، وحرصت على حضورها في مناسبات ثقافية عالمية، ساعية بذلك إلى ربط التراث الثقافي السوري بصورة نظام الأسد بطريقة غير مباشرة.

وامتدّ هذا النهج من استغلال الكوارث ليشمل مآسي أخرى. فبعد القصف الذي تعرّضت له الأكاديمية العسكرية في حمص عام 2023، جُمع حوالي ملياري ليرة سورية من المتبرّعين عبر غرفة تجارة حمص. ومع ذلك، أكّدت حسابات موالية للنظام على وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه الأموال لم تصل قط إلى عائلات القتلى والجرحى، بل جرى توجيهها إلى مديرية التوجيه لاستغلالها لأغراضٍ أخرى غير معلنة.

سياسات توزيع المساعدات

جرى توزيع المساعدات وفق تسلسل سياسي واضح، إذ كشفت حالات موثّقة كيف تم توجيه مساعدات الأمم المتحدة عمداً إلى المناطق المؤيدة للنظام، في حين حُجبت تماماً عن المجتمعات التي يُشتبه في تعاطفها مع المعارضة. وامتدّ هذا النهج ليشمل الأُسر، حيث استُبعدت العائلات التي لديها أفراد معتقلون أو مطلوبون لدى قوات الأمن من قوائم المستفيدين بشكل منهجي، ما فرض عملياً نوعاً من العقاب الجماعي على عائلاتٍ بأكملها.

وقد عزّز نظام “الواسطة”، وهو أحد أبرز مظاهر المحسوبية التي تعتمد على العلاقات الشخصية مع مسؤولين متنفّذين، فساد توزيع المساعدات إلى درجةٍ كبيرة. وحتى بين الموالين للنظام أنفسهم، لم يكن تلقّي المساعدات الإنسانية قائماً على الحاجة الفعلية، بل ارتبط بمدى قرب الفرد من أصحاب النفوذ ومسؤولي الأجهزة الأمنية. وأكّدت شهادات عديدة من مؤيدي النظام أنفسهم أنهم حُرموا من تلقي المساعدات، رغم استيفائهم شروط الأحقية بها، لمجرّد افتقارهم إلى العلاقات الشخصية التي تسهّل حصولهم عليها.

وكان للعسكريين وعائلاتهم الأولوية القصوى في تلقّي المساعدات، ما يعكس الأولوية المطلقة التي يمنحها النظام لمؤسساته الأمنية والعسكرية. ففي عام 2014، أطلقت “الأمانة السورية للتنمية” برنامج “جريح وطن”، والذي قدّم رعاية طبية وأطرافاً اصطناعية لجنود النظام المصابين، وأنشأ نظاماً خاصاً للبطاقات التعريفية يمنحهم امتيازاتٍ وخدمات تفضيلية. كما أقامت المنظّمة فعالياتٍ اجتماعية متكرّرة لتكريم أبناء العسكريين، ما عزّز مكانة الجيش والأجهزة الأمنية على حساب بقية فئات المجتمع.

ولعل أكثر الممارسات تمييزاً وتعسّفاً تلك التي طُبقت ضد النازحين من المناطق التي كانت خاضعة سابقاً لسيطرة المعارضة. فقد واجه النازحون من هذه المناطق عراقيل ممنهجة حالت دون حصولهم على أي مساعدات، على الرغم من أنهم من أشدّ الفئات حاجةً. وزاد الأمر سوءاً احتكار المنظّمة خدمات الدعم القانوني المقدّمة لهؤلاء النازحين من خلال برنامج “الاستجابة القانونية الأولى”، ما أحدث مفارقةً قاسية تمثلت في إجبار هؤلاء النازحين، الذين هُجّروا بفعل عنف النظام، على طلب المساعدة من منظّمة تترأسها زوجة المسؤول عن نزوحهم. وقد مكّن هذا الترتيب النظام من مواصلة مراقبة هذه الفئات والتحكّم بها، بالإضافة إلى فتح المجال لمزيد من الاستغلالين، السياسي والاقتصادي.

كما تلاعب النظام بقوائم متلقّي المساعدات بشكل دوري، حيث أُزيلت أسماء المستفيدين الحقيقيين، واستُبدلت بأسماء مزيفة أو عائلاتٍ موالية للنظام، أو عناصر المليشيات التابعة له، أو أعضاء في حزب البعث. وفي هذا السياق، كشف تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان عن ممارسة هذه الأساليب في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، حيث تم تحويل المساعدات الغذائية وغيرها من الإغاثات بصورة منتظمة إلى الوحدات العسكرية وعناصر المليشيات وعائلاتهم. وهكذا تم تحويل المساعدات الإنسانية من حقٍّ قائم على الاحتياج إلى امتياز سياسي مشروط بالولاء، ما مثّل تحريفاً جوهرياً للمبادئ الإنسانية، وساهم في تعزيز سلطة النظام ومعاقبة أي معارضة مُحتملة.

وقد بدا استغلال المساعدات جلياً بوضوح بعد كارثة زلزال فبراير 2023؛ إذ تؤكّد مصادر موثوقة أن الغالبية العظمى من المساعدات الإنسانية التي قدّمت لسورية بقيت مخزّنة في مستودعات أو جرى تحويل أجزاء كبيرة منها لتعزيز القدرات العسكرية والأمنية للنظام. وأزيلت أسماء المتضررين الحقيقيين من قوائم المستفيدين بشكل منهجي، بحيث وُزّعت المساعدات وفقاً لاعتبارات سياسية لا تمتّ بصلة للمعايير الإنسانية.

الثروة المتراكمة

وإلى جانب التحويلات النقدية المباشرة، وظّفت عائلة الأسد شبكة معقّدة من الأفراد بالوكالة والشركات الوهمية لإخفاء ثروتها وحمايتها. وبرعت أسماء الأسد بشكل خاص في استخدام هذه الآليات المالية المعقّدة، حيث ظلّت خارج قوائم العقوبات الأميركية حتى عام 2020 رغم دورها المركزي في أنشطة النظام الاقتصادية. وخلال فترة الحصانة النسبية تلك، نجحت في تعزيز نفوذها على قطاعاتٍ واسعةٍ من الاقتصاد السوري، كالعقارات والبنوك والاتصالات، مستخدمةً شركات وهمية وشركاء مقرّبين، ما ساعدها على إخفاء مشاركتها المباشرة في هذه العمليات.

أكدت هذه الاكتشافات ما اشتبه به السوريون فترة طويلة: ففي وقتٍ كانت البلاد فيه تعاني من الصراعات والعقوبات والانهيار الاقتصادي، كانت عائلة الأسد تنعم بالرفاهية، وتقوم بتحويل الثروة الوطنية بشكلٍ منهجي إلى الخارج لخدمة مصالحها الخاصة. وشكّلت “الأمانة السورية للتنمية” قناةً حيوية في منظومة الاستغلال الاقتصادي هذه، مكّنت النظام من الحصول على تمويل دولي والتغطية على أنشطته الاقتصادية رغم العقوبات المفروضة، مع الحفاظ على مظهر إنساني مقبول أمام المجتمع الدولي.

الإمبراطورية الاقتصادية

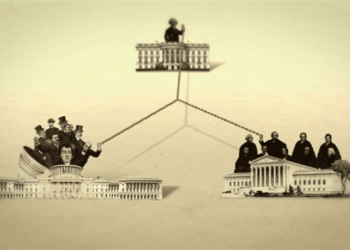

تسارعت وتيرة تحوّل هذا الصندوق من مبادرة محدودة إلى مركز نفوذٍ واسع في إبريل/ نيسان 2007، حين تحوّل إلى “الأمانة السورية للتنمية”. قدّم هذا لأسماء الأسد الإطار القانوني المناسب لتوسيع نفوذها خارج إطار الأنشطة الخيرية المعتادة. وقد رُوج للأمانة إعلامياً جهة داعمة للمبادرات المحلية والمواطنة الفعالة وتعزيز دور المجتمع المدني في التنمية وصنع القرار، وهو خطابٌ تعمَّد إخفاء الغرض الحقيقي من تأسيسها، وهو تعزيز السيطرة الاقتصادية والسياسية للنظام.

لعلَّ أبرز مظاهر هذا النفوذ يتمثل في استراتيجية استحواذ أسماء الأسد على منظمات سورية غير حكومية عديدة، لتضمّها تحت مظلة واحدة، فبحلول عام 2007، كانت “الأمانة” قد استوعبت بالفعل مبادرات كثيرة للمجتمع المدني، وأصبحت تكتلاً ضخماً يضم حوالي 700 موظف. لم يكن هذا التوحيد مجرّد إعادة هيكلة إدارية؛ بل وسيلةً مدروسةً لمنع ظهور منظمات مدنية مستقلة. واحتكار شبه كامل لأنشطة المجتمع المدني، مع منعٍ ممنهج للمنظمات المستقلة من الوصول إلى فرص التمويل الدولية.

وبحلول 2010، كانت “الأمانة”، كما صارت تُعرف اختصاراً، تتحكّم فعلياً بصندوقٍ تنمويّ بلغت قيمته حوالي ثلاثة ملايين دولار، ما يمثل 80% تقريباً من إجمالي حجم التمويل المخصص لمنظمات المجتمع المدني في البلاد. مكّن هذا الاحتكار أسماء الأسد من استغلال الأزمة الإنسانية التي عصفت بسورية لاحقاً، حيث استطاعت توجيه المساعدات الدولية عبر مؤسستها، وتحديد من يتلقى الدعم ومن يُحرم منه.

لتحقيق هذه الهيمنة، اعتمدت استراتيجيتين رئيسيتين: تمثلت الأولى في ضمّ المبادرات القائمة تحت جناح منظمتها، مع توفير امتيازات وحماية قانونية خاصة بها مقابل عملها تحت إشراف وزارة الدفاع. وتمثّلت الثانية في استخدام نفوذها بالقصر الرئاسي لفرض قيود تنظيمية وأمنية ومالية على المبادرات المستقلة. كانت الرسالة واضحةً: الانضمام لإمبراطورية أسماء أو مواجهة التهميش الممنهج.

باتت “الأمانة” و”الهلال الأحمر العربي السوري” الأداتين الرئيستين اللتيْن من خلالهما يحتكر نظام الأسد، وأسماء الأسد تحديداً، السيطرة على تدفق المساعدات الإنسانية الدولية إلى سورية. وبحسب تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عمد نظام الأسد بشكل مدروس إلى إلزام وكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة بالعمل حصرياً مع هاتين المؤسّستين، ما جعلهما بوابتين إلزاميتين لجميع المشاريع الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرته. وقد ترسَّخ هذا الاحتكار من خلال اتفاقيات رسمية تفرض على الوكالات الدولية ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من هاتين المؤسستين قبل تنفيذ أي مشروع أو إجراء زيارات ميدانية.

وقد ساعد هذا الاحتكار كلاً من المنظّمتين على الاستيلاء على أكثر من ربع مليار دولار من المساعدات الإنسانية المقدّمة فقط من وكالات الأمم المتحدة بين 2011 و2023. مع العلم أن الرقم قد يكون أكبر، نظراً إلى عدم إفصاح الأمم المتحدة عن جميع الأموال المقدّمة لهذا الغرض.

وقد تعزّزت هذه السيطرة بمنح “الأمانة” امتيازات استثنائية، شملت تسهيلات أمنية واسعة وصلاحيات قانونية حُرمت منها المنظمات الأخرى. وبحلول عام 2018، كانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد أصدرت تعميماتٍ تحظر بموجبها على أي منظمة، باستثناء “الأمانة السورية” والهلال الأحمر السوري، العمل في مجال تقديم الدعم القانوني، ما أدّى إلى تعزيز موقعهما الاحتكاري. ومكّن هذا الوضع “الأمانة” من التحكم الكامل في مسار تدفق الأموال الدولية من دون رقابة أو مساءلة حقيقية.

وقد حرصت أسماء، من خلال منظمتها، على احتكار جميع أوجه العمل الإنساني في سورية، بتبنّي مشاريع في مجالات متعددة وغير مرتبطة، بهدف الحصول على أكبر جزء من التمويل الدولي. إذ اندرجت تحت سقف الأمانة 14 مؤسّسة وبرنامج تشمل التخصصات التالية: التعليم، التنمية، المشاريع الحرفية، تقديم القروض، الحفاظ على المعالم الأثرية، رعاية الشباب، تأهيل ذوي الإعاقة، المجال القانوني والحقوقي، الاهتمام بالجرحى والتعافي المبكّر، بالإضافة إلى الأعمال الإغاثية.

خاتمة

وقد شكّلت الآليات التي جرى توثيقها في هذا التحليل، كاحتكار المساعدات الدولية، وإحكام القبضة الاقتصادية على القطاعات الحيوية، وابتزاز مجتمع الأعمال، وبناء واجهة إنسانية مزيفة، وتسييس توزيع المساعدات الإنسانية، شكّلت معاً استراتيجية مكّنت عائلة الأسد من جمع ثروة طائلة، في وقتٍ كانت سورية تغرق في كارثة إنسانية غير مسبوقة. وعلى الرغم من العقوبات التي فرضها المجتمع الدولي على نظام الأسد، استفاد الأخير بشكل غير مباشر من المساعدات الإنسانية الدولية التي مرّت عبر مؤسّسات كانت تمثل امتداداً لإمبراطوريته الاقتصادية الفاسدة.

كانت آثار هذه الممارسات وخيمةً على المجتمع السوري، فإلى جانب الضرر الإنساني المباشر الناتج من تحويل مسار المساعدات والتوزيع الظالم لها، تسببت هذه السياسات في تشويه العلاقة بين المساعدات الإنسانية ومتلقيها. فبدلاً من كونها استجابةً محايدة للمعاناة الإنسانية، تحوّلت المساعدات إلى أداة لتعزيز الولاء السياسي ومعاقبة المعارضة، ما أدى إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية، وتعزيز قبضة النظام الأمنية والسياسية. وبذلك تم انتهاك المبادئ الأساسية للعمل الإنساني من حياد واستقلالية ونزاهة بشكل ممنهج.

ومع فرار عائلة الأسد إلى روسيا، باتت هناك تساؤلات كبرى حول العدالة والمساءلة، خصوصاً في ظل وجودهم بعيداً عن متناول عديدٍ من آليات العدالة الدولية. كما تُشكّل ضخامة الثروة المتراكمة، التي أُخفي جزءٌ كبيرٌ منها في شبكات مالية معقدة، تحدّياً كبيراً أمام جهود استعادة هذه الأصول. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أسماء الأسد ستواجه أية عواقب للسرقة والاستغلال الممنهجين اللذين تم توثيقهما، وهو ما يُسلط الضوء على نقاط الضعف المستمرّة في آليات العدالة الدولية الخاصة بمحاسبة الأنظمة الكليبتوقراطية.

تُبيّن قضية أسماء الأسد بوضوح كيف يمكن تحويل المنظّمات الإنسانية (يفترض بها تخفيف معاناة البشر) إلى أدوات للإضرار والاستغلال عندما تهيمن عليها الأنظمة الاستبدادية. لم يكن إرث أسماء الأسد إرثاً من العمل الخيري، بل كان إرثاً من السرقة والفساد: سرقة من المانحين الدوليين، ومن الدولة السورية، والأهم، من الشعب السوري نفسه. ويُعد إدراك هذا الاستغلال المنهجي خطوةً ضرورية نحو ضمان استخدام المساعدات الإنسانية لتحقيق الهدف المرجو منها—خدمة المحتاجين الحقيقيين، وليس تمكين أصحاب السلطة.